Branduardi, un antimoderno

che si diverte ancora

«La tradizione e la cognizione del proprio passato

sono assolutamente necessarie alla cognizione del presente

e a maggior ragione del futuro. Questo vale per la musica

e vale per qualsiasi altra forma della cultura umana»

di Gabriele Marconi

Angelo Branduardi è un caso unico in Italia, per il tipo di musica che ha portato avanti e, soprattutto, perché la sua musica ha avuto così vasto successo in un’epoca in cui stava per esplodere il ciclone punk. Nel 1974, infatti, esce il suo primo 33 giri, mentre negli Stati Uniti nascevano i Ramones e in Inghilterra Malcom McLaren si apprestava a “partorire” i Sex Pistols. Branduardi, invece, sceglie di seguire non la moda bensì la sua sensibilità, che guarda decisamente all’antico. Certo, la Francia aveva ad esempio Alain Stivell; e il mondo celtico, Irlanda in primis, aveva una lunga storia di folk tradizionale con grande seguito di pubblico. Per loro, però, c’era appunto quel forte legame popolare della musica che suonavano e cantavano, un legame quasi ininterrotto e saldato da feste che, spesso, corrispondevano a diffuse rivendicazioni identitarie. In Italia non esisteva niente del genere e il genere fu inventato da Branduardi. E mai più imitato…

Perché, proprio in un momento in cui si correva in avanti, ha voluto “tornare indietro”?

Sinceramente non so dare una risposta. Molto spesso il musicista nasce con un “naso” che non si è scelto, con una musicalità che non si è scelta. Io ho fatto normali studi di conservatorio, perciò sono partito dalla musica barocca, la più antica che viene insegnata in conservatorio. Niente che facesse riferimento alle radici della musica antica. Certe cose sono venute dopo, per mio gusto personale e anche per l’incontro con un personaggio molto importante, Diego Carpitella, morto qualche anno fa, che è stato probabilmente uno dei più grandi musicologi del ’900, oltre che straordinario esperto di musica sarda, e che mi onorava della sua stima e della sua amicizia. Ho cominciato ad intuire la crisi che la musica occidentale (crisi che ha addirittura una data precisa: quella del famoso Tristan Accord, ossia l’Accordo di Tristano, di Wagner) ha portato molti artisti, autori sia colti che non, a guardare indietro, prima del grande sviluppo della musica occidentale, quando venne inventata la musica verticale, cioè il “do maggiore”, cioè l’armonia. Ecco quindi a livello tecnico perché io sono tornato indietro.

Un po’ come i preraffaelliti per la pittura…

Un po’ sì. Ma questo lo possiamo registrare ora, a livello di logica. C’è poi un livello di “pancia”, che è molto più importante, per cui quando ho sentito quella musica ho trovato che facesse parte di me. Semplicemente, mi piaceva in una maniera straordinaria.

Cos’è che non le piaceva della musica moderna?

Penso in tutta franchezza che la musica abbia dimenticato le proprie radici, le proprie tradizioni… Il nostro mondo ha sostituito la musica come fatto storico, che accompagnava ogni momento della vita dell’uomo, con l’arte per l’arte, che è una cosa bella, niente da dire, ma in un certo senso fine a se stessa. La musica extraeuropea (e la nostra antica) non scinde mai la musica da quello a cui la musica serve: c’è la musica per nascere, per sposarsi, per festeggiare il raccolto… e quella per morire. In Africa, ad esempio, a nessuno verrebbe mai in mente di andare a sentire una messa da requiem se non c’è un morto. Queste considerazioni mi hanno convinto della necessità di tornare a guardare indietro. La tradizione e la cognizione del proprio passato sono assolutamente necessarie alla cognizione del presente e a maggior ragione del futuro. Questo vale per la musica e vale per qualsiasi altra forma della cultura umana.

L’ha sempre pensato?

Sì, sono una sorta di antimoderno, per certi versi.

Perché nessuno ha seguito la strada che lei aveva aperto?

Be’, il fatto che nessuno mi abbia imitato lo capisco, perché io sono “al limite” e a me si concedono certe cose che fatte da altri verrebbero probabilmente considerate grottesche e ridicole. Io stesso, lo ammetto (e una certa parte della critica lo ha rilevato), sfioro a tratti dei lati per i quali vengo preso in giro, anche bonariamente, come fa il mio amico Davide Riondino quando canta La canzone della foca, piuttosto che altre… Però c’è stato un giornalista che ha detto una cosa giusta su di me: «Branduardi è come l’aglio, un gusto unico e inconfondibile che piace o fa schifo». Questa è la migliore definizione della mia musica che abbia mai sentito. È difficilissimo trovare una cosa che assomigli all’aglio, no? Ed evidentemente è più difficile ancora trovare qualche musicista disposto ad essere paragonato all’aglio…

Pensa che negli anni Settanta, quando ha cominciato a incidere dischi, ci fosse un pubblico più sensibile a questo tipo di musica rispetto al pubblico di oggi?

In realtà, quando portai il nastro finito di Alla fiera dell’Est alle case discografiche ci fu addirittura chi si mise a ridere, perché era il momento “dell’impegno” e di parole d’ordine molto precise, mentre quella canzone era a sfondo religioso, spirituale… cosa a cui la musica per me è legatissima. Il mio maestro diceva che il talento senza il carattere non serve a niente, ed io, ammesso che avessi talento, di sicuro avevo originalità e carattere. Quindi riuscii ad impormi anche se ero diverso dagli altri. Oggi, invece, mi rendo conto che nonostante la diffusione clamorosa dei media, paradossalmente l’originalità, che dovrebbe pagare di più aiutando ad uscire dalla massa, paga di meno.

Come mai?

Perché al tempo in cui cominciavo io, parlando brutalmente, venivano dati cinque anni di tempo: si diceva “col primo album si perde, col secondo si va alla pari, col terzo si guadagna”. Oggi ci sono solo due possibilità: la prima e l’ultima. Per cui posso ancora giocare in scioltezza i tempi supplementari e fare anche qualche golden goal, ma sicuramente se dovessi cominciare adesso sarebbe molto più difficile. In radio i tempi dei brani devono rispettare dei canoni precisi, che alla fine consegnano all’ascolto delle orecchie umane dei prodotti tutti simili, dai quali è inutile pretendere l’originalità. Viceversa, l’originalità ha bisogno di tempo per coltivarsi, non cresce dal nulla… solo i geni come Bach crescono dal deserto, mentre noi musicisti popolari abbiamo bisogno di tempo, di assorbire un’aria che magari sia ricca moralmente, razionalmente e soprattutto irrazionalmente.

Uno dei suoi ultimi lavori è stato la Lauda di Francesco. Come si è trovato a dover esprimere in musica un componimento interno a una religione definita come il cattolicesimo?

Molto bene! Io mica sono contrario alle religioni. Non ho mai detto se sono o no praticante, semplicemente perché la ritengo una cosa molto privata. Ma ho ben presenti le radici giudaico-cristiane del nostro vivere. Vede, ci ho messo mesi prima di dire di sì ai francescani, perché ritenevo la cosa un po’ al di là delle mie possibilità, non perché fosse lontana dalla mia sensibilità o dalle mie convinzioni. Poi c’è da fare una netta distinzione tra la musica spirituale - perché tutta la musica lo è - e la musica devozionale, che a volte purtroppo è molto brutta… come la famosa “messa beat” e altre cose scritte adesso, che non sono ispirate da Dio. E quindi io non volevo fare una cosa del genere.

Come ha reagito alla richiesta dei francescani?

Ho chiesto: «Ma perché lo proponete a me che sono un peccatore?». E padre Paolo Fiasconaro, che è diventato un mio carissimo amico, ha risposto: «Lo chiediamo a te perché Dio sceglie sempre i peggiori», che è una frase geniale, piena di humor francescano. In Francesco ho visto tre cose, ho visto il santo, ho visto l’uomo e ho visto l’artista… perché molto spesso la gente dimentica, ma è scritto in tutte le antologie delle scuole medie, che il primo poeta della letteratura italiana è Francesco d’Assisi e la prima poesia della nascente letteratura italiana è il Cantico delle Creature. Questo l’ho tenuto ben presente. Quindi è stata un’operazione sì divulgativa ed evangelizzatrice come dicono i francescani, ma anche rigorosissima, nel senso che non mi sono inventato niente, è assolutamente aderente alle fonti francescane.

Tra le sue canzoni “storiche”, le mie preferite sono Confessioni di un malandrino e Il Signore di Baux, che rappresentano due aspetti della musica di un bardo: il sentimento, sia d’amore che di memoria, e la marzialità.

E anche l’esotericità… La leggenda racconta che i signori di Baux, sparirono dal castello in una sola notte, quindi la canzone è carica anche di potere emotivo, emozionale. La leggenda di Baux tocca le corde più nascoste, ecco perché in un certo senso fa venire il brivido.

Certe musiche riescono a toccare corde completamente opposte, spesso presenti in una stessa persona. Come è possibile, per un musicista, riuscire a rendere al meglio sentimenti tanto diversi?

Basta abbandonarsi. A differenza del mio amico Ennio Morricone, che ogni giorno si applica alla scrittura per tre o quattro ore, io non cerco: mi lascio un po’ trovare… Come si suol dire, non sei tu che suoni il violino ma è il violino che suona te: quindi lascio che arrivi la cosa e poi va da sé, è un mistero che voglio lasciare tale. Morricone dice che il 10 per cento è ispirazione e il 90 per cento è traspirazione, certo, ma quel 10 per cento è indispensabile per creare l’altro 90, sennò diventa musica puramente accademica, che non serve a nulla. In realtà io… con il piacere anche un po’ di tormento ed estasi, senza retorica… lascio che arrivi quello che deve arrivare, poi lo lavoro e magari lo getto, perché sono uno molto cattivo con me stesso… I kill my baby, come dicono gli americani… oppure lo accetto e allora vado avanti. Comunque monto e smonto il giocattolo tante volte prima di renderlo pubblico.

È un po’ l’immagine che il pubblico ha dell’artista…

Allora è quella giusta.

Negli ultimi tempi, grazie al cinema con i film su Il Signore degli Anelli, c’è stata una grande riscoperta di Tolkien…

Credo di essere stato uno dei primi a leggerlo in Italia.

… e come mai Branduardi non ha mai inciso una canzone ispirata da Tolkien? D’altra parte sarebbe un luogo ideale per le sue ispirazioni…

Ci ho provato con alcuni testi, scritti da Tolkien come canzoni, che erano già state musicate, secondo me male. Ho qui da qualche parte gli spartiti… ci ho provato a lavorare perché la musica era scritta da un signore del quale non ricordo il nome e non mi pareva bella, ma non sono mai arrivato a capo di nulla. Quindi confesso di non essere stato in grado. Farmi ispirare da un’opera letteraria così corposa, per comporre canzoni con testi scritti da me, mi avrebbe dato la sensazione di tradirla. Avrei voluto mettere in musica le sue parole, ma non ci sono riuscito D’altronde quando ho fatto la Lauda, non mi sono “ispirato a” San Francesco, ma ho ripreso le sue fonti.

Un cantante di successo può avere spesso molta influenza sui giovani. Ha mai avuto la tentazione di “lanciare messaggi” o esprimere una presa di posizione, come fanno molti suoi colleghi?

No, non mi ha mai neppure sfiorato la mente. Io ritengo la musica uno sguardo gettato al di là della porta chiusa: la musica è l’oltre o, senza essere retorico, il trascendente. Per me non è mai la realtà (per altri lo è), non corrisponde alla descrizione pratica di una realtà sociale, politica, economica… È Picasso, è la faccia con tre occhi… è uno sguardo gettato al di là del visibile. Quindi non mi interessa ciò che è qui ed ora, insomma, perché la musica è da un’altra parte ed estranea al momento. E poi non andrei mai a profetizzare… Vede, i musicisti sono persone un po’ border line, è il caso che siano loro ad essere presi per mano e portati da qualche parte. Spesso hanno bisogno che gli si insegni, molto più che viceversa.

Questo per il Branduardi artista. E per il Branduardi cittadino?

Be’, seguo molto quello che succede in Italia e nel mondo, mi documento, ho le mie idee, molto precise ma… posso dirle i giornali che leggo: il Corriere della Sera e il Foglio. Però non mi troverà mai a far casino. Perché, vede, spesso l’artista e l’uomo non coincidono. Infatti chi è inquieto cerca la pace e chi è in pace cerca l’inquietudine. Quindi diffidi molto di me che cerco la pace! Perché significa che sono un artista e un uomo inquieto.

che si diverte ancora

«La tradizione e la cognizione del proprio passato

sono assolutamente necessarie alla cognizione del presente

e a maggior ragione del futuro. Questo vale per la musica

e vale per qualsiasi altra forma della cultura umana»

di Gabriele Marconi

Angelo Branduardi è un caso unico in Italia, per il tipo di musica che ha portato avanti e, soprattutto, perché la sua musica ha avuto così vasto successo in un’epoca in cui stava per esplodere il ciclone punk. Nel 1974, infatti, esce il suo primo 33 giri, mentre negli Stati Uniti nascevano i Ramones e in Inghilterra Malcom McLaren si apprestava a “partorire” i Sex Pistols. Branduardi, invece, sceglie di seguire non la moda bensì la sua sensibilità, che guarda decisamente all’antico. Certo, la Francia aveva ad esempio Alain Stivell; e il mondo celtico, Irlanda in primis, aveva una lunga storia di folk tradizionale con grande seguito di pubblico. Per loro, però, c’era appunto quel forte legame popolare della musica che suonavano e cantavano, un legame quasi ininterrotto e saldato da feste che, spesso, corrispondevano a diffuse rivendicazioni identitarie. In Italia non esisteva niente del genere e il genere fu inventato da Branduardi. E mai più imitato…

Perché, proprio in un momento in cui si correva in avanti, ha voluto “tornare indietro”?

Sinceramente non so dare una risposta. Molto spesso il musicista nasce con un “naso” che non si è scelto, con una musicalità che non si è scelta. Io ho fatto normali studi di conservatorio, perciò sono partito dalla musica barocca, la più antica che viene insegnata in conservatorio. Niente che facesse riferimento alle radici della musica antica. Certe cose sono venute dopo, per mio gusto personale e anche per l’incontro con un personaggio molto importante, Diego Carpitella, morto qualche anno fa, che è stato probabilmente uno dei più grandi musicologi del ’900, oltre che straordinario esperto di musica sarda, e che mi onorava della sua stima e della sua amicizia. Ho cominciato ad intuire la crisi che la musica occidentale (crisi che ha addirittura una data precisa: quella del famoso Tristan Accord, ossia l’Accordo di Tristano, di Wagner) ha portato molti artisti, autori sia colti che non, a guardare indietro, prima del grande sviluppo della musica occidentale, quando venne inventata la musica verticale, cioè il “do maggiore”, cioè l’armonia. Ecco quindi a livello tecnico perché io sono tornato indietro.

Un po’ come i preraffaelliti per la pittura…

Un po’ sì. Ma questo lo possiamo registrare ora, a livello di logica. C’è poi un livello di “pancia”, che è molto più importante, per cui quando ho sentito quella musica ho trovato che facesse parte di me. Semplicemente, mi piaceva in una maniera straordinaria.

Cos’è che non le piaceva della musica moderna?

Penso in tutta franchezza che la musica abbia dimenticato le proprie radici, le proprie tradizioni… Il nostro mondo ha sostituito la musica come fatto storico, che accompagnava ogni momento della vita dell’uomo, con l’arte per l’arte, che è una cosa bella, niente da dire, ma in un certo senso fine a se stessa. La musica extraeuropea (e la nostra antica) non scinde mai la musica da quello a cui la musica serve: c’è la musica per nascere, per sposarsi, per festeggiare il raccolto… e quella per morire. In Africa, ad esempio, a nessuno verrebbe mai in mente di andare a sentire una messa da requiem se non c’è un morto. Queste considerazioni mi hanno convinto della necessità di tornare a guardare indietro. La tradizione e la cognizione del proprio passato sono assolutamente necessarie alla cognizione del presente e a maggior ragione del futuro. Questo vale per la musica e vale per qualsiasi altra forma della cultura umana.

L’ha sempre pensato?

Sì, sono una sorta di antimoderno, per certi versi.

Perché nessuno ha seguito la strada che lei aveva aperto?

Be’, il fatto che nessuno mi abbia imitato lo capisco, perché io sono “al limite” e a me si concedono certe cose che fatte da altri verrebbero probabilmente considerate grottesche e ridicole. Io stesso, lo ammetto (e una certa parte della critica lo ha rilevato), sfioro a tratti dei lati per i quali vengo preso in giro, anche bonariamente, come fa il mio amico Davide Riondino quando canta La canzone della foca, piuttosto che altre… Però c’è stato un giornalista che ha detto una cosa giusta su di me: «Branduardi è come l’aglio, un gusto unico e inconfondibile che piace o fa schifo». Questa è la migliore definizione della mia musica che abbia mai sentito. È difficilissimo trovare una cosa che assomigli all’aglio, no? Ed evidentemente è più difficile ancora trovare qualche musicista disposto ad essere paragonato all’aglio…

Pensa che negli anni Settanta, quando ha cominciato a incidere dischi, ci fosse un pubblico più sensibile a questo tipo di musica rispetto al pubblico di oggi?

In realtà, quando portai il nastro finito di Alla fiera dell’Est alle case discografiche ci fu addirittura chi si mise a ridere, perché era il momento “dell’impegno” e di parole d’ordine molto precise, mentre quella canzone era a sfondo religioso, spirituale… cosa a cui la musica per me è legatissima. Il mio maestro diceva che il talento senza il carattere non serve a niente, ed io, ammesso che avessi talento, di sicuro avevo originalità e carattere. Quindi riuscii ad impormi anche se ero diverso dagli altri. Oggi, invece, mi rendo conto che nonostante la diffusione clamorosa dei media, paradossalmente l’originalità, che dovrebbe pagare di più aiutando ad uscire dalla massa, paga di meno.

Come mai?

Perché al tempo in cui cominciavo io, parlando brutalmente, venivano dati cinque anni di tempo: si diceva “col primo album si perde, col secondo si va alla pari, col terzo si guadagna”. Oggi ci sono solo due possibilità: la prima e l’ultima. Per cui posso ancora giocare in scioltezza i tempi supplementari e fare anche qualche golden goal, ma sicuramente se dovessi cominciare adesso sarebbe molto più difficile. In radio i tempi dei brani devono rispettare dei canoni precisi, che alla fine consegnano all’ascolto delle orecchie umane dei prodotti tutti simili, dai quali è inutile pretendere l’originalità. Viceversa, l’originalità ha bisogno di tempo per coltivarsi, non cresce dal nulla… solo i geni come Bach crescono dal deserto, mentre noi musicisti popolari abbiamo bisogno di tempo, di assorbire un’aria che magari sia ricca moralmente, razionalmente e soprattutto irrazionalmente.

Uno dei suoi ultimi lavori è stato la Lauda di Francesco. Come si è trovato a dover esprimere in musica un componimento interno a una religione definita come il cattolicesimo?

Molto bene! Io mica sono contrario alle religioni. Non ho mai detto se sono o no praticante, semplicemente perché la ritengo una cosa molto privata. Ma ho ben presenti le radici giudaico-cristiane del nostro vivere. Vede, ci ho messo mesi prima di dire di sì ai francescani, perché ritenevo la cosa un po’ al di là delle mie possibilità, non perché fosse lontana dalla mia sensibilità o dalle mie convinzioni. Poi c’è da fare una netta distinzione tra la musica spirituale - perché tutta la musica lo è - e la musica devozionale, che a volte purtroppo è molto brutta… come la famosa “messa beat” e altre cose scritte adesso, che non sono ispirate da Dio. E quindi io non volevo fare una cosa del genere.

Come ha reagito alla richiesta dei francescani?

Ho chiesto: «Ma perché lo proponete a me che sono un peccatore?». E padre Paolo Fiasconaro, che è diventato un mio carissimo amico, ha risposto: «Lo chiediamo a te perché Dio sceglie sempre i peggiori», che è una frase geniale, piena di humor francescano. In Francesco ho visto tre cose, ho visto il santo, ho visto l’uomo e ho visto l’artista… perché molto spesso la gente dimentica, ma è scritto in tutte le antologie delle scuole medie, che il primo poeta della letteratura italiana è Francesco d’Assisi e la prima poesia della nascente letteratura italiana è il Cantico delle Creature. Questo l’ho tenuto ben presente. Quindi è stata un’operazione sì divulgativa ed evangelizzatrice come dicono i francescani, ma anche rigorosissima, nel senso che non mi sono inventato niente, è assolutamente aderente alle fonti francescane.

Tra le sue canzoni “storiche”, le mie preferite sono Confessioni di un malandrino e Il Signore di Baux, che rappresentano due aspetti della musica di un bardo: il sentimento, sia d’amore che di memoria, e la marzialità.

E anche l’esotericità… La leggenda racconta che i signori di Baux, sparirono dal castello in una sola notte, quindi la canzone è carica anche di potere emotivo, emozionale. La leggenda di Baux tocca le corde più nascoste, ecco perché in un certo senso fa venire il brivido.

Certe musiche riescono a toccare corde completamente opposte, spesso presenti in una stessa persona. Come è possibile, per un musicista, riuscire a rendere al meglio sentimenti tanto diversi?

Basta abbandonarsi. A differenza del mio amico Ennio Morricone, che ogni giorno si applica alla scrittura per tre o quattro ore, io non cerco: mi lascio un po’ trovare… Come si suol dire, non sei tu che suoni il violino ma è il violino che suona te: quindi lascio che arrivi la cosa e poi va da sé, è un mistero che voglio lasciare tale. Morricone dice che il 10 per cento è ispirazione e il 90 per cento è traspirazione, certo, ma quel 10 per cento è indispensabile per creare l’altro 90, sennò diventa musica puramente accademica, che non serve a nulla. In realtà io… con il piacere anche un po’ di tormento ed estasi, senza retorica… lascio che arrivi quello che deve arrivare, poi lo lavoro e magari lo getto, perché sono uno molto cattivo con me stesso… I kill my baby, come dicono gli americani… oppure lo accetto e allora vado avanti. Comunque monto e smonto il giocattolo tante volte prima di renderlo pubblico.

È un po’ l’immagine che il pubblico ha dell’artista…

Allora è quella giusta.

Negli ultimi tempi, grazie al cinema con i film su Il Signore degli Anelli, c’è stata una grande riscoperta di Tolkien…

Credo di essere stato uno dei primi a leggerlo in Italia.

… e come mai Branduardi non ha mai inciso una canzone ispirata da Tolkien? D’altra parte sarebbe un luogo ideale per le sue ispirazioni…

Ci ho provato con alcuni testi, scritti da Tolkien come canzoni, che erano già state musicate, secondo me male. Ho qui da qualche parte gli spartiti… ci ho provato a lavorare perché la musica era scritta da un signore del quale non ricordo il nome e non mi pareva bella, ma non sono mai arrivato a capo di nulla. Quindi confesso di non essere stato in grado. Farmi ispirare da un’opera letteraria così corposa, per comporre canzoni con testi scritti da me, mi avrebbe dato la sensazione di tradirla. Avrei voluto mettere in musica le sue parole, ma non ci sono riuscito D’altronde quando ho fatto la Lauda, non mi sono “ispirato a” San Francesco, ma ho ripreso le sue fonti.

Un cantante di successo può avere spesso molta influenza sui giovani. Ha mai avuto la tentazione di “lanciare messaggi” o esprimere una presa di posizione, come fanno molti suoi colleghi?

No, non mi ha mai neppure sfiorato la mente. Io ritengo la musica uno sguardo gettato al di là della porta chiusa: la musica è l’oltre o, senza essere retorico, il trascendente. Per me non è mai la realtà (per altri lo è), non corrisponde alla descrizione pratica di una realtà sociale, politica, economica… È Picasso, è la faccia con tre occhi… è uno sguardo gettato al di là del visibile. Quindi non mi interessa ciò che è qui ed ora, insomma, perché la musica è da un’altra parte ed estranea al momento. E poi non andrei mai a profetizzare… Vede, i musicisti sono persone un po’ border line, è il caso che siano loro ad essere presi per mano e portati da qualche parte. Spesso hanno bisogno che gli si insegni, molto più che viceversa.

Questo per il Branduardi artista. E per il Branduardi cittadino?

Be’, seguo molto quello che succede in Italia e nel mondo, mi documento, ho le mie idee, molto precise ma… posso dirle i giornali che leggo: il Corriere della Sera e il Foglio. Però non mi troverà mai a far casino. Perché, vede, spesso l’artista e l’uomo non coincidono. Infatti chi è inquieto cerca la pace e chi è in pace cerca l’inquietudine. Quindi diffidi molto di me che cerco la pace! Perché significa che sono un artista e un uomo inquieto.

---------------------------

---------------------------

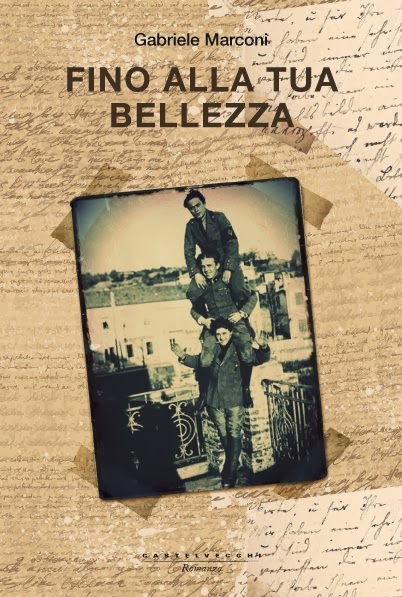

La domanda appare ancora più provocatoria se si pensa che Gabriele Marconi, oltre che scrittore affermato – autore tra l’altro di Io non scordo (Settimo Sigillo, 1999, riedito da Fazi nel 2004) – è anche direttore responsabile di Area, una rivista politica tutt’altro che “neutrale” nel dibattito politico-culturale.

La domanda appare ancora più provocatoria se si pensa che Gabriele Marconi, oltre che scrittore affermato – autore tra l’altro di Io non scordo (Settimo Sigillo, 1999, riedito da Fazi nel 2004) – è anche direttore responsabile di Area, una rivista politica tutt’altro che “neutrale” nel dibattito politico-culturale.